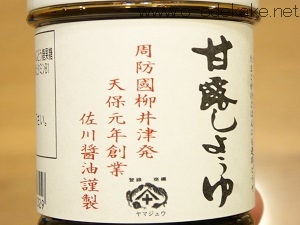

白壁の町並みで有名な柳井にある「佐川醤油蔵」は、1830年創業の伝統の醤油蔵で、柳井名産の「甘露醤油」が作られています。甘露醤油の発祥は江戸時代までさかのぼり、天明年間に岩国藩主に献上したところ、「甘露、甘露」と大変称賛されたというエピソードがあるそうです。

佐川醤油蔵はそんな伝統の醤油づくりを現代に受け継がれており、醸造蔵の一部が「甘露醤油資料館」として公開されています。

柳井市といえば、室町時代からの町割りの残る「白壁の町並み」が有名で、古い商家が連なり、その軒先にはかわいらしい「金魚ちょうちん」が掛けられているという、ユニークな町並みが広がります。今回たまたま柳井に行くこととなり情報をいただいたのがこのお醤油屋さん。「佐川醤油店」さんです。

町並みを歩いているとひときわ大きな白壁の建物がみえてきますが、これは実は醤油の工場なのです。雰囲気のある門構えを入ってみます。

建物に入ると醤油の良い香りが漂うと同時に、薄暗い醤油蔵の中に、人の背以上に高い桶が並ぶ光景に驚かされます。蔵の柱も一見して年季が入り、まるで古いお寺のよう。この醤油はただものではないなと思いつつ見学を開始・・・。

案内によると、この蔵は江戸時代の中期から後期にかけて酒蔵として建てられた建物で、明治時代に現在の場所に移築して醤油蔵として稼働しているとのこと。醤油を作る桶は、明治4年に作られたもので、現在も仕込みで使われています。

蔵を入って左手には階段がもうけてあり、桶を上から見学することができました。甘露醤油は、4年間熟成させるそうで、普通のしょうゆの倍ほどの製造期間や原材料が必要とのこと。

蔵の入り口付近で醤油製品が販売されています。醤油以外にも「醤油風味のごま」や「醤油ドレッシング」などなど、今日のご飯が楽しみになりそうな逸品がならびます。

甘露醤油は主にさしみ醤油として用いられるそうですが、冷ややっこやにぎり寿司、照り焼きやかば焼きのたれにもよくあうそうですよ。

また、蔵の外には仕込みに使われているという地下水を試飲できました。井戸で地下70メートルから汲み上げられているんですって。

ひと月ほど使ってみた感想ですが、多少甘めで味がしっかりしていて、まろやか、一般的なさしみ醤油よりコクも強めな気がします。お刺身だと脂ののったおさかなだと相性抜群かな?(淡白な白身のお刺身だと醤油の味が濃すぎるかもしれませんが・・)

これはぜひリピートしたいところなんですが、広島では売っているところをあまり見ないんです。。

また買いに行くしかないか、今度は大きめの瓶入りで!